हेमचन्द्र पाण्डेय, रायगढ़:

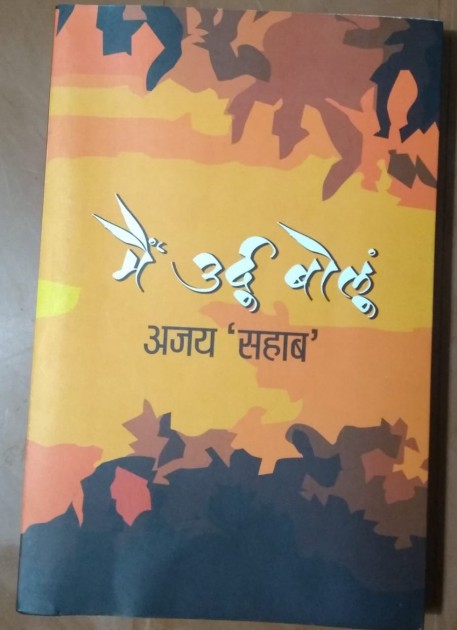

दिल्ली के प्रकाशन संस्थान विजया बुक्स से इस वर्ष (2021में) उर्दू के शायर अजय ‘सहाब’ की ग़ज़लों और नज़्मों का संग्रह ‘मैं उर्दू बोलूं' देवनागरी लिपि में प्रकाशित हुआ है। उर्दू की नस्तालिक़ लिपि में यह पहले ही प्रकाशित हो चुका है। भाषा दो रूपों में प्रकट होती है- ध्वनि के रूप में और दृश्य के रूप में। पहले का संबंध भाषा के वाचिक रूप से है और दूसरे का लिखित रूप से। ऐसा सोचना पूरी तरह ठीक नहीं होगा कि लिप्यांतरण केवल ऊपरी बात है और इसका असर भाषा के उच्चारण पर बिल्कुल नहीं होता है। जैसा कि इस पुस्तक के लिए लिखी गई पंकज उधास की भूमिका और खुद अजय के द्वारा उर्दू के लिए अपने जूनून का चित्रण करते हुए लिखे गए गद्यांश ऐ ‘तिराफ़ ए मुहब्बते उर्दू से ज्ञात होता है कि वे ग़ज़ल के मीटर और उच्चारण को लेकर कितने सचेत रहें हैं; इसके बावजूद देवनागरी में अपनी नज़्मों और ग़ज़लों के लिप्यांतरण के लिए उनका सहमत होना, इस लिपि में उनको पढ़ने की प्रतीक्षा कर रहे उनके पाठकों के प्रति जिम्मेदारी के उनके एहसास और लगाव का ही सबूत है।

संगीत के घरानों की तरह यदि साहित्य के भी घराने होते तो अजय के बारे में कहा जा सकता था कि जन्म से उनका संबंध साहित्य के बालपुर घराने से है। द्विवेदी युग के प्रमुख लेखक,कवि और पुरातत्ववेत्ता पं.लोचनप्रसाद पाण्डेय, छत्तीसगढ़ी भाषा के पहले उपन्यासकार पं. बंसीधर पाण्डेय तथा हिन्दी साहित्य की छायावादी काव्य धारा के प्रवर्तक पं. मुकुटधर पाण्डेय अजय के परदादा के सगे बंधु थे। राष्ट्रभाषा हिन्दी तथा मातृभाषा छत्तीसगढ़ी की सेवा करने वाले इस पाण्डेय परिवार का सदस्य होते हुए भी अजय ने उर्दू में लिखने की राह चुनी और उसमें महारत एवं शोहरत हासिल की। यह राजपथ से हट कर नई पगडंडी बनाने जैसी उपलब्धि है। लेकिन शायद ‘देवनागरी में लिखी जाने वाली हिन्दी' की सेवा का विचार भी कहीं अवचेतन में था, जिसका परिणाम यह संग्रह है। गांधीजी हिन्दी के जिस रूप को राष्ट्रभाषा बनाने का सपना देखते थे उसे वे हिन्दुस्तानी नाम देते थे और चाहते थे कि इसकी लिपि देवनागरी और नस्तालीक़ दोनों हो। जिसको जो लिपि आती हो उसी में लिखे। इस दृष्टिकोण के हिसाब से तो अजय ने हिन्दुस्तानी के भीतर ही आने वाली दो लिपियों के बीच चहलकदमी की है।

लेकिन हम जानते हैं कि द्विराष्ट्रवाद की सोच ने 1947 में न केवल भारत की भूमि को बांटा बल्कि गांधीजी के सपने को भी खंड-खंड कर दिया। पाकिस्तान में उर्दू को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारना और देवनागरी लिपि को पूरी तरह त्याग देना उसी सांप्रदायिक सोच की परिणति थी, जिसने भारत का विभाजन कराया। लेकिन धर्म निरपेक्ष भारत में हिन्दी और उर्दू का बढ़ता हुआ झगड़ा किस बात का सूचक है- क्या देश का बंटवारा समस्या का समाधान नहीं था या फिर इसका कि इस समाधान को भारत में पूरी तरह अमल में नहीं लाया गया? कभी एक ही हिन्दुस्तानी की दो शैलियां मानी जाने वाली हिन्दी और उर्दू आज दो अलग-अलग अस्मिताओं की पहचान बन गई हैं। ये, गंगा जमुनी सोच में दो प्रेमपूर्ण सगी बहनें कही जाती हैं, जबकि इस गंगा जमुनी सोच को झूठ पर आधारित मानने वाले दृष्टिकोण में, परस्पर घृणा से भरी दो सौतेली बहनों की तरह देखी जाती हैं। उर्दू में लिखी गई और देवनागरी में लिप्यांतरित कर प्रकाशित की गई अजय की यह पुस्तक मैं उर्दू बोलूं इस दमघोंटू संकीर्ण वातावरण में शुद्ध हवा के एक झोंके की तरह है।

अजय उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी होने के नाते साहब भी हैं और उम्मीद तथा मैं उर्दू बोलूं जैसे काव्य संग्रहों के कवि सहाब भी। अजय के साहब पर उनका सहाब हमेशा भारी पड़ता रहा है। उच्च पदस्थ अफसरों को चाटुकारों की मंडली अक्सर यह विश्वास दिलाने में सफल हो जाती है कि वे सोलहों कलाओं से युक्त ईश्वर के पूर्णावतार हैं और जन्मजात कवि हैं। अजय के मामले में ऐसी कोई विडंबना नहीं है। उनका अफ़सर उनके कवि की खिदमत करते दिखता है। उनकी आरजू रही है-

मेरे ओहदे से, न क़द से, न बदन से जाने

मुझको दुनिया मेरे मेयारे सुख़़न से जाने

उर्दू के लिए उनकी दीवानगी इन पंक्तियों में जाहिर हुई है-

इश्क़ का राग जो गाना हो मैं उर्दू बोलूं

किसी रूठे को मनाना हो मैं उर्दू बोलूं

इन लाइनों से बशीर बद्र का कहा याद आ जाता है-

वो इत्रदान सा लहजा मिरे बुजुर्गों का

रची बसी हुई है उर्दू ज़बान की खुशबू

अपनी किशोरावस्था के आरंभ में, हिन्दी की जगह उर्दू को चुनने की वजह बताते हुए अजय ने लिखा है कि “मुझे लगता था कि इंसानी दर्दो ग़म की जो अक्कासी उर्दू की शायरी में है वो हिन्दी में नहीं है….।“ हिन्दी काव्य के विषय में उनकी यह धारणा कितनी सही थी इस पर बहस की पर्याप्त गुंजाइश है लेकिन एक बार उर्दू को चुन लेने के बाद इस भाषा के प्रति उनकी वफ़ा और जूनून की हद तक जाता समर्पण किसी भी मतभेद से परे रहा है-

लिखा है आज कोई शेर मैंने उर्दू में

ये मेरा लफ्ज़ भी इतरा के चल रहा होगा ।

और यह भी-

मुझसे मत पूछ कि उर्दू का असर कैसा है?

जैसे कोई मेरे एहसास पे जादू कर दे

अपने दुश्मन से भी हो जाएगी उल्फ़त मुझको

नाम उसका जो बदल कर कोई उर्दू कर दे ।

अजय की शायरी का फलक सुविस्तृत है। जिंदगी के विविध पहलुओं का उन्हें न केवल गहरा अनुभव है बल्कि इन अनुभवों को काव्य के रूप में पुनर्सृजित करने की असाधारण रचनात्मक क्षमता भी उनमें है। और बातों के अलावा अजय में सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह है कि जब जरूरत होती है तब उनका कवि, उनके विचारक को अतिक्रमित करने की क्षमता रखता है। वैचारिक विमर्शों में जिन जगहों पर वे अपनी पक्षधरता और तार्किकता के कारण दृढ़ता से ठहर जाते हैं; अपनी कविता में वे उससे पार चले जाते हैं। उनकी तरल संवेदना की धारा सैद्धांतिक प्रतिबद्धता के बौद्धिक अवरोधों के बीच से भी अपना रास्ता बना लेती है। लेकिन यह भी है कि कविता में, जहां भी पक्षधरता जरूरी होती है वहां उनकी संवेदना की यह तरलता विघ्न नहीं डालती है-

ये मेरी ग़ज़ल का मिज़ाज है कभी आग है कभी फूल है

कभी क़हक़हों का है काफ़िला, कभी आंसुओं से मलूल है।

या

मुद्दतों बाद अचानक तुम्हें देखा जो कहीं

तुम में तुमसा कुछ भी नजर आया ही नहीं।

या

सुबह होते ही जिसे छोड़ गए हम दोनों

रह गया रिश्ता भी हम दोनों का बिस्तर बन कर।

इश्क़ के हर रंग पर अजय की लेखनी खूब चली है। उर्दू काव्य के इस सबसे प्रिय विषय पर सहाब (बादल) खूब मंडराये और रिमझिमाए हैं। ‘कशमकश’ में- बताओ कि किस तरह अजनबी बन जाएं हम दोनों- लिख कर हमारे इस कवि ने अपने अज़ीज़ शायर साहिर को मानों जवाब दिया है। एक दूसरी जगह भी लिखा है-

वो अफ़साना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन

मुझे हिस्सा नहीं बनना कभी ऐसी कहानी का।

एक ओर तो अजय के काव्य में मनोजगत की बारीक नक्काशियां हैं तो दूसरी तरफ सामाजिक-आर्थिक-राजनीतिक मसलों पर स्पष्ट पक्षधरता भी है-

किसी हक़दार को मिलता ही नहीं ह़क उसका

इन्किलाबों के सिवा उसका भी चारा क्या है ?

‘कश्मीर नामा' में कश्मीरी पंडितों का दर्द बयां करते हुए अजय लिखते हैं-

बहुत सुनते थे हम कश्मीर में साझा तमद्दुन है

वहीं गुलमर्ग में घायल भरोसा छोड़ आये हैं ।

वो मस्जिद से हुआ इक शोर कि सब छोड़ कर भागो

वहीं घाटी में दिल अपना सिसकता छोड़ आये हैं ।

एक जगह लिखा है-

वही भूके, वही आहें, वही आंसू हैं सहाब

शहर का नाम बदल जाने से बदला क्या है ?

चेतावनी देते हुए सहाब लिखते हैं-

अब भी वक़्त है यलग़ार रोको इन अंधेरों की

वगरना भूल जाओगे उजाला किसको कहते हैं ।

सहाब जब इश्क़ के विभिन्न रंगों पर या सम सामयिक आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक मसलों पर लिखते हैं तो अपने कथ्य से इतने तद्रूप नजर आते हैं कि उनके पाठक के लिए यह कल्पना करना भी कठिन हो जाता है कि उनकी ऐसी भी कविताएं हो सकती हैं जो संत साहित्य का अंश लगती हैं, जिनमें शाश्वत की बात की गई है, सांसारिक ऐश्वर्य की नश्वरता को रेखांकित किया गया है और इससे भी आगे जा कर नासदीय सूक्त की तरह गहरे आध्यात्मिक सवाल उठाए गए हैं और तत्वमसि या सर्वं खल्विदं ब्रह्म जैसे एहसास व्यक्त किये गये हैं-

सब है फ़ानी यहां संसार में किसका क्या है?

फिक्र फिर भी है तुझे अपना पराया क्या है?

और यह-

जब तक तृष्णा, कैसी तृप्ति

जीवन जाल से कैसी मुक्ति

यह भी-

जिसने यह संसार बनाया कौन सी आख़िर वो शै है?

हर चेतन में सुर है उसका,जड़ में भी उसकी लय है ।

यह और-

सब कुछ तू है,तू है सब में

इक दिन तो मिलना है रब में।

ऐसी कविताओं में कहीं कहीं अजय सपाटबयानी और उपदेशात्मक हो जाने का खतरा उठा कर भी अपनी बात कहते हैं-

भगवान की भक्ति में ही मुक्ति तो नहीं है

कुछ कर्म भी कर ले यहां दुनिया में ओ प्राणी

भगवान की सबसे बड़ी पूजा भी यही है

गीता में तो गोविंद ने लिक्खा भी यही है

आलस्य हो तुझमें तो न भगवान मिलेगा

तुझको न कोई पुण्य,न कुछ मान मिलेगा

कर्तव्य जो करता है यहां पूरी लगन से

भगवान झलकता है सदा उसके बदन से ।

अजय की कविताओं में नास्टेल्जिया का स्वर भी मिलता है-

काश लौटें मेरे पापा भी खिलौने लेकर

काश फिर से मेरे हाथों में खजाना आए

फिर वो मासूम सा बचपन का जमाना आए

या यह-

दौलत है इतनी सारी, लेकिन खुशी कहां है?

अब प्यार और सुकून की वो जिंदगी कहां है?

और यह-

फैली है ऐसी खामुशी मेरे हिसार में

लगता है ख़ुद खड़ा हूं मैं अपने मजार में

महका हुआ गुलाब था रिश्ता तेरा मेरा

कैसे वही बदल गया ज़हरीले ख़ार में

यह भी-

जब भी मां का चेहरा देखा,कुछ यूं खोजा है उसमें

उसके चेहरे में वो मेरा बीता बचपन हो जैसे

क्या ऐसा सोचना ठीक होगा कि अतीत के सुखों को याद कर विषाद ग्रस्त होना यदि मनोवैज्ञानिक नास्टेल्जिया है तो क्या परमात्मा में लौट कर चिर आनंद पा लेने की आकांक्षा में वैराग्य ग्रस्त हो जाना आध्यात्मिक नास्टेल्जिया है ?

इस आलेख का लक्ष्य अजय की कविताओं की समीक्षा करना नहीं बल्कि उनका परिचय दे कर उनके भावी पाठकों को उत्सुक बनाना मात्र है। लेकिन इस संग्रह में इतनी अधिक वैविध्य पूर्ण रचनाएं हैं कि पूरा परिचय दे पाना भी दुष्कर है। कई ग़ज़लें और नज़्में ऐसी हैं जो बच्चन जी की मधुशाला या उनसे भी पीछे उमर खैयाम की 'रुबाइयों' की याद दिला देती हैं। इस संग्रह में अनेक स्थलों पर सहाब का ‘उपेक्षित होने का' वह दर्द भी बयां हुआ है जो शायद उन्हें उर्दू साहित्य जगत के मठाधीशों से (क्योंकि सोशल मीडिया के प्लेटफार्मों पर तो वे कीर्तिमान बनाने की सीमा तक लोकप्रिय रहे हैं) मिलता रहा है-

इतनी अच्छी है ग़ज़ल पर सारी महफ़िल मौन है

आपको उर्दू अदब में जानता ही कौन है ?

यह भी-

महफिलों की दाद सारी नाम से मंसूब है

शेर से पहले ये देखे कहने वाला कौन है ?

और यह भी-

अब शायरी की दाद भी फिरकों में बंट गयी

मिलती नहीं है दाद भी मेयार देख कर ।

पुस्तक के 114 वें पृष्ठ पर, अजय की ‘बचपन में लिखी पहली पहली ग़ज़ल' पा कर यह खयाल आता है कि यदि सारी कविताओं को रचना- काल के क्रमानुसार छापा गया होता तो कितना अच्छा होता ! सहाब के कवित्व और कविताई के विकास के विभिन्न पड़ावों से भी पाठक परिचित हो पाते।

हर पृष्ठ पर फुट नोट्स के रूप में उर्दू के कठिन शब्दों के अर्थ दे दिए जाने से उर्दू से अनभिज्ञ पाठकों के लिए भी इस संग्रह की कविताएं सुबोध हो गई हैं; लेकिन यह तो है ही कि यह संस्करण हिन्दी की लिपि देवनागरी में लिप्यांतर है, न कि हिन्दी अनुवाद। अजय खुद या कोई समर्थ अनुवादक जब इन कविताओं का हिन्दी में भाषांतर करेगा तब सहाब हिन्दी वालों के दिलों के और करीब आ सकेंगे।

( लेखक सीएमडी कॉलेज, बिलासपुर में प्रोफेसर रहे हैं। संप्रति रायगढ़ में रहकर स्वतंत्र लेखन।)

नोट: यह लेखक के निजी विचार हैं। द फॉलोअप का सहमत होना जरूरी नहीं। हम असहमति के साहस और सहमति के विवेक का भी सम्मान करते हैं।