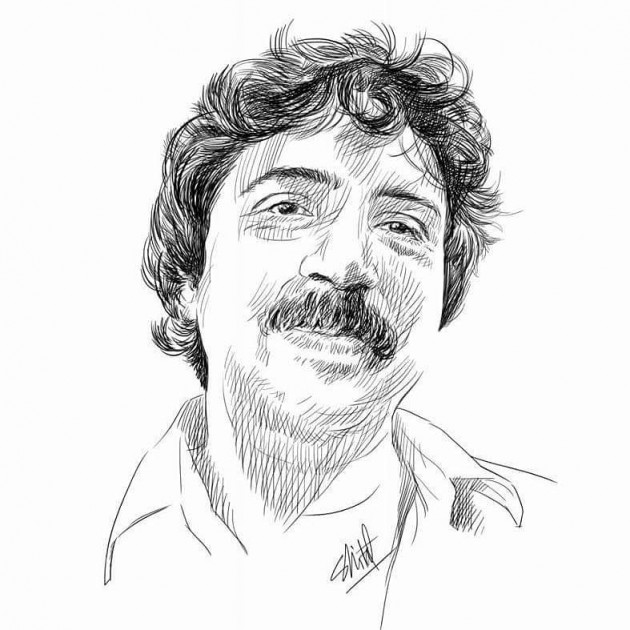

अनुराग अन्वेषी

अमेरिकन इंग्लिश में कलर की स्पेलिंग (वर्तनी/हिज्जा) color है जबकि ब्रिटिश इंग्लिश इस शब्द का हिज्जा colour लिखता है। गंध के लिए अंग्रेजी का शब्द ओडर का हिज्जा अमेरिकन इंग्लिश में odor है तो ब्रिटिश इंग्लिश में इसे odour लिखा जाता है। मानकीकरण के लिए अंग्रेजी में इस्तेमाल शब्द standardization का दूसरा रूप standardisation भी दिखता है।

हमारी हिंदी में भी ऐसे शब्दों की भरमार है जिसके दो रूप प्रचलन में दिख जाते हैं। मसलन – हिंदी-हिन्दी, संबंध-सम्बन्ध, सिन्हा-सिंहा, नई-नयी, उज्जवल-उज्ज्वल, ज्योत्सना-ज्योत्स्ना...। इनमें कुछ शब्द तो निर्विवाद रूप से अशुद्ध हैं और कुछ शब्द मानक वर्तनी न जानने की वजह से लिखे जा रहे हैं। फिलहाल हिंदी की मानक वर्तनी तैयार करवाने की जिम्मेदारी केंद्रीय हिंदी निदेशालय की है।

हिंदी वर्तनी के मानकीकरण में आचार्य किशोरीदास वाजपेयी और आचार्य रामचंद्र वर्मा के नाम महत्वपूर्ण हैं। हिंदी शब्दों में एकरूपता लाने के मकसद से भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने 1961 में हिंदी वर्तनी की मानक पद्धति तय करने के लिए विशेषज्ञ समिति नियुक्त की। इस समिति ने अप्रैल 1962 में अपनी अंतिम रिपोर्ट दी। इस समिति ने इस बाबत कुल चार बैठकें कीं। गंभीर विचार-विमर्श के बाद वर्तनी के संबंध में एक नियमावली निर्धारित की गई। इस समिति की 1962 की सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार किया और अंततः हिंदी भाषा के मानकीकरण की सरकारी प्रक्रिया शुरू हुई।

हिंदी वर्तनी का मानकीकरण

केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने 1968 में ‘हिंदी वर्तनी का मानकीकरण’ नाम से लघु पुस्तिका प्रकाशित की। वर्ष 1983 में इसका नि:शुल्क संशोधित संस्करण ‘देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण’ प्रकाशित किया गया। इसकी लगातार बढ़ती मांग देखते हुए 1989 में इसे दोबारा प्रकाशित कराया गया और विभिन्नि हिंदी सेवी संस्थाओं, कार्यालयों, शिक्षण संस्थानों में नि:शुल्क वितरण कराया गया। वर्ष 2003 में केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी के मानकीकरण के लिए अखिल भारतीय संगोष्ठी का आयोजन किया था। इस संगोष्ठी में हिंदी की मानक वर्तनी पर अच्छी बातचीत हुई। कई नियम तय किए गए। संयुक्त वर्ण, खड़ी पाई वाले व्यंजन से लेकर अनुस्वार तक के लिए नियम बनाए गए।

संयुक्ताक्षर कैसे बनाए जाएंगे

तय किया गया कि खड़ी पाई वाले देवनागरी के जितने व्यंजन हैं, उनसे संयुक्ताक्षर बनाने के लिए उनकी खड़ी पाई हटानी होगी। मसलन : • ख्याति, लग्न, विघ्न • कच्चा, छज्जा • नगण्य • कुत्ता, पथ्य, ध्वनि, न्यास • प्यास, डिब्बा, सभ्य, रम्य • शय्या • उल्लेख • व्यास • श्लोक • राष्ट्रीय • स्वीकृति • यक्ष्मा • त्र्यंबक। इसी तर्ज पर अन्य व्यंजनों के भी संयुक्ताक्षर बनेंगे।

क और फ/फ़ के संयुक्ताक्षर बनाते वक्त ध्यान रखना होगा कि वे संयुक्त्, पक्का, दफ़्तर आदि की तरह बनाए जाएं, न कि क के नीचे जुड़ते क या फ के नीचे जुड़ते फ की तरह।

जिन व्यंजनों में खड़ी पाई नहीं होती, मसलन - ङ, छ, ट, ड, ढ, द और ह - उनके संयुक्ताक्षर हलंत चिह्न लगाकर ही बनाए जाएंगे। उदाहरण • वाङ्मय, बुड्ढा, विद्या, चिह्न, ब्रह्मा आदि। संयुक्त ‘र’ के प्रचलित तीनों रूप यथावत रहेंगे। यथा : प्रकार, धर्म, राष्ट्र। श्र का प्रचलित रूप ही मान्य होगा। त+र के संयुक्त रूप के लिए त्र रूप त्र ही मानक है। श्र और त्र के अतिरिक्त अन्य व्यंजन+र के संयुक्ताक्षर – क्र, प्र, ब्र, स्र, ह्र आदि – की तरह ही बनेंगे।

2003 की बैठक में तय किया गया कि हलंत चिह्न के साथ बनने वाले संयुक्ताक्षर के साथ अगर हर्स्व इ की मात्रा का इस्तेमाल कर रहे हों तो ध्यान रखें कि इ की मात्रा का प्रयोग संबंधित व्यंजन के तत्काल पूर्व ही हो, न कि पूरे युग्म से पूर्व। मसलन : कुट्टिम, चिट्ठियां, द्वितीय, बुद्धिमान, चिह्नित आदि (कुट्टिम, चिट्ठियां, बुद्धिमान, चिह्नित इस्तेमाल गलत माना जाएगा)। यह अलग बात है कि पत्र-पत्रिकाओं में मानकीकरण की यह बात सॉफ्टवेयर की सीमा और मानकीकरण के बारे में जानकारी ने होने के कारण सबसे ज्यादा नजरअंदाज होती है। हां, इस मानकीकरण में यह छूट दी गई है कि संस्कृत भाषा के मूल श्लोक उद्धृत करते समय संयुक्ताक्षर पुरानी शैली से भी लिखे जा सकेंगे।

‘किये’ को ‘किए’ करें

जहां श्रुतिमूलक य, व का प्रयोग विकल्प से होता है, वहां न किया जाए। किए : किये, नई : नयी, हुआ : हुवा आदि में से पहले रूपों का प्रयोग किया जाए। यह नियम क्रिया, विशेषण, अव्यय आदि सभी रूपों और स्थितियों में लागू माना जाए। जैसे : दिखाए गए, राम के लिए, पुस्तक लिए हुए, नई दिल्ली आदि। लेकिन स्थायी तो स्थाई न लिखें। अव्ययीभाव को अव्यईभाव लिखना गलत होगा। दायित्व को जो आपने दाइत्व लिखा तो फिर आप ही तय करें कि आपने भाषा के प्रति अपना दायित्व कितना निभाया।

कहां चिपक कर रहेंगे कारक चिह्न, कहां नहीं

कारक चिह्नों (ने, को, से, के द्वारा, को, के लिए, से (अलग होने के अर्थ में), का, के, की, में, पर, हे, हो, अरे) के बारे में बिल्कुल स्पष्ट निर्देश इस मानकीकरण में है कि ये संज्ञा शब्दों से अलग करके लिखे जाएंगे। संस्कृत व्याकरण में इन्हें संज्ञा शब्दों के साथ लिखा जाता है जैसे ‘रामस्य’ यानी राम का। पर हिंदी में इनका इस्तेमाल किसी हाल में संज्ञा शब्दों के साथ नहीं होगा।

हां, ये कारक चिह्न किसी भी सर्वनाम शब्द के साथ मिलाकर लिखे जाएंगे। जैसे : तूने, आपने, तुमसे, उसने, उसको, उससे, उसपर आदि।

कई बार ऐसा भी होता है कि सर्वनाम के साथ दो कारक चिह्न का इस्तेमाल होता है, ऐसी स्थिति में पहला कारक चिह्न सर्वनाम के साथ मिलाकर लिखा जाएगा जबकि दूसरा अलग। जैसे : उसके लिए, इसमें से।

अगर, सर्वनाम और कारक चिह्न के बीच 'ही', 'तक' आदि निपात हो, तो कारक चिह्न अलग लिखा जाएगा। जैसे : आप ही के लिए, मुझ तक को।

योजक चिह्न का इस्तेमाल

योजक चिह्न (हाइफ़न) को लेकर कई बार भ्रम रहता है कि इसका इस्तेमाल कहां होना चाहिए और कहां नहीं। 2003 की बैठक में बहुत साफ तौर पर तय किया गया कि द्वंद्व समास में पदों के बीच योजक चिह्न लगाए जाने हैं। जैसे : राम-लक्ष्मण, शिव-पार्वती संवाद, देख-रेख, चाल-चलन, हंसी-मज़ाक, लेन-देन, पढ़ना-लिखना, खाना-पीना, खेलना-कूदना आदि। इसके अलावा ‘सा’, ‘जैसा’ आदि से पहले भी योजक चिह्न रखा जाए। जैसे : तुम-सा, राम-जैसा, चाकू-से तीखे।

तत्पुरुष समास में योजक चिह्न का इस्तेमाल सिर्फ वहीं करने की इजाजत दी गई जहां योजक चिह्न के बिना भ्रम होने की आशंका हो। जैसे : भू-तत्व। रामराज्य, राजकुमार, गंगाजल, ग्रामवासी, आत्महत्या जैसे तत्पुरुष समास में योजक चिह्न नहीं लगाए जाएं। इसी तरह यदि ‘अ-नख’ (बिना नख का) में योजक चिह्न न लगाया जाए तो उसे ‘अनख’ पढ़ा जाएगा जिसका अर्थ ‘क्रोध’ भी निकल सकता है। अ-नति (नम्रता का अभाव) में योजक चिह्न न हो तो अनति पढ़ा जाएगा जिसका अर्थ ‘थोड़ा’ होता है। इसी तरह अ-परस (जिसे किसी ने न छुआ हो) में भी योजक चिह्न लगाया जाए ताकि उसे लोग अपरस (एक चर्म रोग) न समझें। यानी योजक चिह्न वैसे शब्दों के साथ अनिवार्य रूप से लगाने हैं जहां न होने से वह शब्द किसी और अर्थ की ध्वनि दे सकता है।

अव्यवों पर विचार

‘तक’, ‘साथ’ आदि अव्यय हमेशा अलग लिखे जाएं। जैसे : यहा तक, आपके साथ। इसके अलावे आह, ओह, अहा, ऐ, ही, तो, सो, भी, न, जब, तब, कब, यहां, वहां, कहां, सदा, क्या, श्री, जी, तक, भर, मात्र, साथ, कि, किंतु, मगर, लेकिन, चाहे, या, अथवा, तथा, यथा और आदि अनेक प्रकार के भावों का बोध कराने वाले अव्यय हैं। कुछ अव्ययों के बाद कारक चिह्न भी आते हैं। जैसे : अब से, तब से, यहां से, वहां से, सदा से आदि। नियम के अनुसार अव्यय हमेशा अलग लिखे जाने चाहिए। जैसे : आप ही के लिए, मुझ तक को, आपके साथ, गज़ भर कपड़ा, देश भर, रात भर, दिन भर, वह इतना भर कर दे, मुझे जाने तो दो, काम भी नहीं बना, पचास रुपए मात्र आदि।

सम्मान के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ‘श्री’ और ‘जी’ अव्यय पर मानकीकरण के दौरान तय किया गया कि ये भी अलग लिखे जाएंगे। जैसे श्री श्रीराम, कन्हैयालाल जी, महात्मा जी आदि (यदि श्री, जी आदि व्यक्तिचवाची संज्ञा के ही भाग हों तो मिलाकर लिखे जाएं। जैसे : श्रीकांत, रामजी लाल, सोमयाजी आदि)।

प्रति, मात्र, यथा अव्यय जोड़कर लिखे जाएं। जैसे - प्रतिदिन, प्रतिशत, मानवमात्र, निमित्त मात्र, यथासमय, यथोचित आदि। ‘दस रुपए मात्र’, ‘मात्र दो व्यक्ति’ में मात्र अलग से लिखा जाए।

वर्णों पर बिंदी

बिंदी और चंद्रबिंदी के प्रचलित रहने को मान्यता देते हुए विशेषज्ञों ने तर्क दिया कि हिंदी में ये दोनों अर्थभेदक हैं। अतः हिंदी में अनुस्वार (ं) और अनुनासिक चिह्न (ँ) दोनों ही प्रचलित रहेंगे। संस्कृत शब्दों का अनुस्वार अन्य वर्णों से पहले ही लगेगा। जैसे - संयोग, संरक्षण, संलग्न, संवाद, कंस, हिंस्र आदि। संयुक्त व्यंजन के रूप में जहां पंचम वर्ण (पंचमाक्षर) के बाद सवर्गीय शेष चार वर्णों में से कोई वर्ण हो तो एकरूपता और मुद्रण/लेखन की सुविधा के लिए अनुस्वार का ही प्रयोग करना चाहिए। जैसे - पंकज, गंगा, चंचल, कंजूस, कंठ, ठंडा, संत, संध्या, मंदिर, संपादक, संबंध आदि। पङ्कज, गङ्गा, चञ्चल, कञ्जूस, कण्ठ, ठण्डा, सन्त, मन्दिर, सन्ध्या, सम्पादक, सम्बन्ध वाले रूप मान्य नहीं होंगे।

हिंदी वर्णमाला में क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग पांच-पांच वर्णों के समूह हैं। हालांकि बाद के दिनों में मानकीकरण के दौरान ट वर्ग में दो नए वर्ण ड़ और ढ़ जुड़ गए हैं। य और श में चार-चार वर्ण होते हैं, जबकि अंतिम वर्ग में क्ष, त्र और ज्ञ कुल तीन वर्ण हैं। क से प तक हर के हर वर्ग का पांचवां अक्षर पंचमाक्षर कहलाता है। इन पंचमाक्षरों की मात्रा के रूप में बिंदी का इस्तेमाल होता है। यदि पंचमाक्षर के उच्चारण के बाद य वर्ग, श वर्ग या क्ष, त्र या ज्ञ हो तो पंचमाक्षर अनुस्वार के रूप में परिवर्तित नहीं होगा। जैसे : अन्य, चिन्मय, उन्मुख आदि। अगर किसी शब्द में एक ही पंचमाक्षर दो बार लगातार हो तो भी वह अनुस्वार में परिवर्तित नहीं होगा। जैसे - अन्न, सम्मेलन, सम्मति आदि।

मानकीकरण में तय किया गया है कि अंग्रेज़ी, उर्दू से गृहीत शब्दों में आधे वर्ण या अनुस्वार के भ्रम को दूर करने के लिए नासिक्य व्यंजन को पूरा लिखना अच्छा रहेगा। जैसे : लिमका, तनखाह, तिनका, तमगा, कमसिन आदि।

चंद्रबिंदी

मानकीकरण में कहा गया कि चंद्रबिंदी के बिना प्राय: अर्थ में भ्रम की गुंजाइश रहती है। जैसे : हंस : हँस, अंगना : अँगना, स्वांग (स्व+अंग) : स्वाँग आदि। इसलिए ऐसे भ्रम को दूर करने के लिए चंद्रबिंदी के प्रयोग की अनिवार्यता बताई गई है। एक छूट यह दी गई कि जहां (विशेषकर शिरोरेखा के ऊपर जुड़ने वाली मात्रा के साथ) चंद्रबिंदी के प्रयोग से छपाई आदि में बहुत कठिनाई हो और चंद्रबिंदी के स्थान पर बिंदी का इस्तेमाल किसी प्रकार का भ्रम उत्पन्न न करे, वहां चंद्रबिंदी के बदले बिंदी लगाई जा सकती। जैसे : नहीं, में, मैं आदि। कविता आदि के प्रसंग में छंद की दृष्टि से चंद्रबिंदी का यथास्थान अवश्य प्रयोग किया जाए। छोटे बच्चों की प्रवेशिकाओं में जहां चंद्रबिंदी का उच्चारण अभीष्ट हो, वहां मोटे अक्षरों में उसका इस्तेमाल किया जाए। जैसे : कहाँ, हँसना, आँगन, सँवारना, में, मैँ, नहीँ आदि।

विसर्ग (ः)

हिंदी पत्र-पत्रिकाओं में अतः जैसे शब्दों में विसर्ग की मात्रा तो दिख जाती है, पर दुःख में दुखद रूप से यह गायब हो चुकी है। हिंदी का मानकीकरण कहता है कि संस्कृत के जिन शब्दों में विसर्ग का प्रयोग होता है, वे यदि तत्सम रूप में प्रयुक्त हों रहे हों तो विसर्ग का प्रयोग जरूर किया जाना चाहिए। जैसे : ‘दुःखानुभूति’ में। यदि उस शब्द के तद्भव रूप में विसर्ग का लोप हो चुका हो तो उस रूप में विसर्ग के बिना भी काम चल जाएगा। जैसे : ‘दुख-सुख के साथी’। तत्सम शब्दों के अंत में प्रयुक्तक विसर्ग का प्रयोग अनिवार्य है। यथा : अतः, पुनः, स्वतः, प्रायः, पूर्णतः, मूलतः, अंततः, वस्तुतः, क्रमशः आदि। दुःसाहस/दुस्साहस, निःशब्द/निश्शब्द के दोनों रूप मान्य होंगे। प्राथमिकता दुस्साहस, निश्शब्द जैसे शब्दों को दी जाएगी। निस्तेज, निर्वचन, निश्चल, निश्छल आदि शब्दों में विसर्ग वाला रूप निःतेज, निःवचन, निःचल, निःछल न लिखा जाए। अंतःकरण, अंतःपुर, प्रातःकाल आदि शब्द विसर्ग के साथ ही लिखे जाएं। देशी शब्दों में विसर्ग का प्रयोग न किया जाए। इस आधार पर छः लिखना गलत होगा। छह लिखने को ही ठीक बताया गया है।

बंधन और छूट

मानकीकरण में सुझाए गए नियम कहते हैं कि तत्सम शब्दों की वर्तनी संस्कृत रूप में लिखी जाए। ‘ब्रह्मा’ को ‘ब्रम्हा’, 'चिह्न’ को 'चिन्ह', 'उऋण' को 'उरिण' में बदलना उचित नहीं होगा। इसी प्रकार ग्रहीत, दृष्टव्य, प्रदर्शिनी, अत्याधिक, अनाधिकार आदि अशुद्ध प्रयोग ग्राह्य' नहीं हैं। इनके स्थान पर क्रमश: गृहीत, द्रष्टव्य, प्रदर्शनी, अत्यधिक, अनधिकार ही लिखना चाहिए।

जिन तत्सम शब्दों में तीन व्यंजनों के संयोग की स्थिति हो, वहां एक द्वित्वमूलक व्यंजन लुप्त हो गया है, उसे न लिखने की छूट है। जैसे : अर्द्ध > अर्ध, तत्त्व > तत्व आदि।

'ऐ', 'औ' का प्रयोग

हिंदी में ऐ (ै), औ (ौ) का प्रयोग दो प्रकार के उच्चारण को व्यक्त करने के लिए होता है। पहले प्रकार का उच्चारण 'है', 'और' आदि में मूल स्वरों की तरह होने लगा है; जबकि दूसरे प्रकार का उच्चारण 'गवैया', 'कौवा' आदि शब्दों में आज भी सुरक्षित है। दोनों ही प्रकार के उच्चारणों को व्यक्त करने के लिए इन्हीं चिह्नों (ऐ, ै, औ, ौ) का प्रयोग किया जाए। 'गवय्या', 'कव्वा' आदि संशोधनों की आवश्यकता नहीं है। अन्य उदाहरण हैं : भैया, सैयद, तैयार, हौवा आदि। दक्षिण के अय्यर, नय्यर, रामय्या आदि व्यक्तिदनामों को हिंदी उच्चारण के अनुसार ऐयर, नैयर, रामैया आदि न लिखा जाए, क्योंकि मूलभाषा में इसका उच्चारण भिन्न है। अव्वल, कव्वाल, कव्वाली जैसे शब्द प्रचलित हैं। इन्हें लेखन में यथावत् रखा जाए। संस्कृत के तत्सम शब्द 'शय्या' को 'शैया' न लिखा जाए।

आप घरवाले, मैं आने वाला

पूर्वकालिक कृदंत प्रत्यय 'कर' क्रिया से मिलाकर लिखा जाए। जैसे : मिलाकर, खा-पीकर, रो-रोकर आदि। कर+कर से 'करके' और करा+कर से 'कराके' बनेगा।

क्रिया रूपों में 'करने वाला', 'आने वाला', 'बोलने वाला' आदि को अलग लिखा जाए। जैसे : मैं घर जाने वाला हूँ, जाने वाले लोग। योजक प्रत्यय के रूप में 'घरवाला', 'टोपीवाला' (टोपी बेचने वाला), दिलवाला, दूधवाला आदि एक शब्द के समान ही लिखे जाएँगे। 'वाला' जब प्रत्यय के रूप में आएगा तब मिलाकर लिखा जाएगा; अन्यथा अलग से। यह वाला, यह वाली, पहले वाला, अच्छा वाला, लाल वाला, कल वाली बात आदि में वाला निर्देशक शब्द है। अतः इसे अलग ही लिखा जाए। इसी तरह लंबे बालों वाली लड़की, दाढ़ी वाला आदमी आदि शब्दों में भी वाला अलग लिखा जाएगा। इससे हम रचना के स्तर पर अंतर कर सकते हैं। जैसे :– गांववाला - villager गांव वाला मकान - village house

यह सच है कि जिस बारीकी के साथ हिंदी की वर्तनी के मानक तैयार किए गए हैं, उसका प्रसार भी उतने ही तरीके से किया गया, तो हिंदी की एकरूपता इस भाषा को एक नया रूप और लय दे सकती है। (इंद्रप्रस्थ भारती से साभार)

(लेखक का रांची में जन्म । पेशे से पत्रकार, स्वभाव से कवि। जनसत्ता, नवभारत टाइम्स, अमर उजाला, प्रभात खबर, रांची एक्सप्रेस, दैनिक देशप्राण, दैनिक बिरसा के गांडीव के अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के रांची केंद्र से भी संबद्ध रहे। संप्रति दिल्ली में न्यूज18 हिंदी डिजीटल में नौकरी। )