विनीत कुमार, दिल्ली :

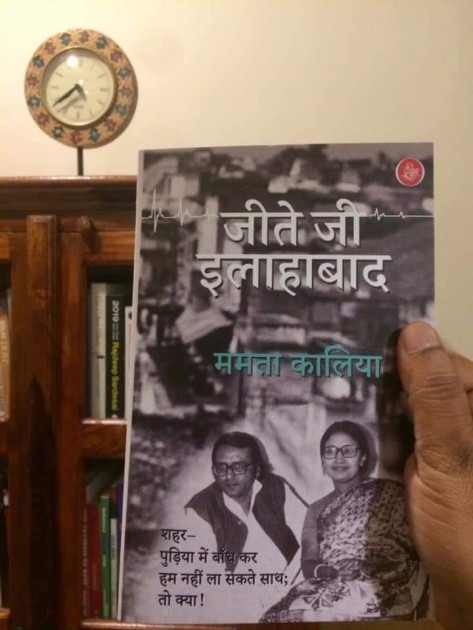

सत्तर के दशक में पैर पटकती हुई, बम्बईया मिज़ाज लिए एक स्त्री जो अभी तीस की भी नहीं है, गड्ढों-दुचकों भरा ढचर-ढूँ शहर इलाहाबाद पहुंचती हैं। बम्बई ने उन्हें छला है लेकिन उसकी कशिश है कि जाती ही नहीं बल्कि इस इलाहाबाद के लिए, आते ही शिकायतों का एक पुलिंदा अलग से तैयार कर जाती है। वैसे भी ख़यालों का वज़ूद इतना भारी होता है कि आसानी से कहां जा पाता है. लेकिन धीरे-धीरे इलाहाबाद को लेकर शिकायतों का यह पुलिंदा संगीत के उस विलम्बित स्वर में इस अंदाज़ में तब्दील होता जाता है कि अब अस्सी पार कर जाने पर इस शहर को इस भाषा में, इतनी शिद्दत से जीती हैं कि इंस्टाग्राम पर इस शहर को लेकर हैशटैग की रेल बिछ जाय। ऐसी भाषा कि पंक्ति-दर-पंक्ति वो “फिज्ज़”पैदा हो कि नई चलन में तकनीक के बूते लिखी जा रही सोशल मीडिया की भाषा चारों खाने चित्त पड़ जाय। जो लोग भाषा को उम्र के खांचे में ले जाकर सिटी स्कैन करते फिरते हैं, उन्हें अपनी समझ दुरुस्त करनी पड़ जाय। स्त्री की इस भाषा और कहन शैली पर न तो उम्र तारी होती है और न ही वो स्मृतियां जिससे कि हम पाठक “उम्र ”के फेर में पड़कर इसे अतीत का क़िस्सा मानकर नॉस्टैल्जिक भर होकर आगे बढ़ जाएं। इन सबसे अलग ममता कालिया के अपने हिस्से के इलाहाबाद और उसकी स्मृतियों के वलय के बीच से निकली किताब “जीते जी इलाहाबाद” ऐसे तमाम लोगों को चलती-फिरती शिकायत-पेटी में तब्दील होने से बचाती है जो जीते तो शहर में हैं लेकिन हसरतों की उछाल इतनी ऊंची और शिकायतों का पुलिंदा इतना भारी हुआ करता है कि वो न तो शहर को महसूस करना शुरु कर पाते हैं और ग़र करने की कोशिश भी करें तो बहुत जल्द ही हताश होकर शिकायतियों की कतार में लग जाते हैं। यह किसी भी इलाक़े से आए शख़्स के लिए अपेक्षाकृत आसान रास्ता है।

ममता कालिया जिस अंदाज़ में इलाहाबाद से अपनी शिकायत को चिढ़ाने भर, चुहल और भी धीरे-धीरे गाढ़ी-गहरी अनुभूति की तरह मोड़ लेती हैं और इस किताब में जिस संजीदगी से शहर को जीती हैं, हम ख़ुद-ब-ख़ुद एक सवाल बुदबुदाते हैं- क्या हम शहर में “वफ़ा करेंगे, निभाएंगे” के इरादे के साथ जीना शुरु करते हैं ? यदि नहीं तो फिर हमारी शिकायत किस सिरे से है ? हम न जाने कितनी बार इस पंक्ति से गुज़रते हुए बड़े हुए हैं कि शहर हमें एक वक़्त के बाद अकेला कर देता है. लेकिन इस किताब के पढ़ने का हौसला सवाल के उलट जाने से बढ़ता है कि इस अकेलेपन को हम शहर के साथ कितना साझा कर पाते हैं ? कितना हम शहर की गलियों, सड़कों, पुरानी इमारतों, दुकानों, पटरियों और इन सबके बीच चल रही ज़िंदगियों के पीछे समय देते हैं और महसूस करने की कोशिश करते हैं ? शहर में भटके बिना, शहर को जीना आसान तो नहीं। कल देर शाम ये किताब जब मेरे हाथ आयी तब तक मैं पहले से पढ़ रही किताब “Rolf Dobelli(2020):Stop Reading The News” का आधा से ज़्यादा हिस्सा पूरी कर चुका था। ख़ुद से क़रार था कि पूरी करने ही सोना है लेकिन “जीते जी इलाहाबाद” हाथ में आते ही ईमान डोल गया और अधूरी पढ़ी किताब उत्थे रक्ख के साथ नई पलटने लग गया। इस किताब का मुझे वैसे भी बेसब्री से इंतज़ार रहा है। पहले अध्याय से गुज़रते हुए थोड़ी देर के लिए आशंका घेरने लगी- तो फिर हिन्दी की दुनिया की कलह-किच और तंगी-तक़लीफों का ब्यौरा ? ऐसा हुआ तब तो आगे रहने देते हैं. इससे तो बेहतर है कि समाचार और सोशल मीडिया की दुनिया से डिटॉक्स होने के तरीक़े पर जो पढ़ रहा था, उसे ही जारी रखते हैं। एक-दो पैरा इसी में निकल गया। मुझे हिन्दी की दुनिया की कलह-किचकिच से बड़ी घबराहट होती है।इसका मेरे मन और संबंधों पर गहरा असर होता है। मैं पिछले कुछ सालों से जिस बेशर्मी से लेखकों-मीडियाकर्मियों से मिलने से बचता आया हूं, उसकी वज़ह कोई अहं नहीं बल्कि ये घबराहट ही हुआ करती हैं।

ख़ैर! हम जैसे लोगों की आस्था जो कभी धर्म के इर्द-गिर्द पनप नहीं पायीं, वो एकदम से मर नहीं गयीं बल्कि दानिशमंदों के आसपास डोलती रही। कभी कोई लेखक से जा लगी, कभी किसी इस दुनिया से विदा ले चुके संगीतकार-शायर से क्रश की शक़्ल में बदल गयीं और आख़िर में चक्कर काटती हुई वापस पढ़ने-लिखने की दुनिया के प्रति यकीं पर जाकर स्थिर हो गयीं। स्कूल के दिनों में मैंने ममता कालिया का बम्बई शहर पर केंद्रित उपन्यास “बेघर” पढ़ा था, कई सभा-संगोष्ठियों में सुना और एक-दो में तो मंच भी साझा किया तो वो आस्था गहराने लगीं। नहीं, पूरी किताब हिन्दी लेखकों के बीच की कहासुनी, अप्रिय प्रसंगों और कलह के बीच से नहीं गुज़री और वैसा हुआ भी। रात जितनी पढ़ पाया और सुबह उठकर जो आख़िरी पन्ना याद रह गया, वहां से फिर से पढ़ना शुरु किया। दिनभर में पेशे की शर्तों से बंधा काम निबटाकर बाक़ी पूरा पढ़ गया जिसके केन्द्र में वो ख़ालिस इलाहाबाद शहर है जो अस्सी पार स्त्री के भीतर गहरा बसा हुआ है। इस बीच शहर का नाम बदलकर प्रयागराज हो गया, कुंभ मेला हाईटेक हो गया, स्वच्छ भारत अभियान के नाक का सवाल हो गया, सरकारी आयोजन का शक्ति प्रदर्शन हो गया, सड़कें बदल गयीं, अतीत के जंगलों में फंसी कई इमारते विकास की हाज़िरी लगाती चकाचक हो गयीं, शहर का नक़्शा बदल गया लेकिन दिल्ली वाया गाज़ियाबाद में रहनेवाली स्त्री के भीतर इलाहाबाद अपने उसी अंदाज़ में सुरक्षित रह गया जिसे उसने सत्तर के दशक से साल 2003 तक रहते हुए जीया। वो लिखती हैं कि “असली और ख़ालिस इलाहाबादी वह है जो शहर छोड़ जाए मगर शहर उसे न छोड़े। काली कमली सा लिपटा रहे। वो हु जो इलाहाबाद से भले चला जाय…”( पृ.सं.177)।

अब इसके बाद शहर का नाम प्रयागराज कर दिया जाय या फिर कुछ और ही। क़ागज पर न बदलने से शासन और सत्ता का अहं तुष्ट हो सकता है लेकिन जिन इलाहाबादियों ने अपने भीतर ही खराद बिठा ली है तो उसके तो याद करने, पुकारने और बयान करने के अपने ही विधान होंगे। वो बिजूका डॉट कॉम पर पढ़ी संदीप तिवारी की कविता याद करती हैं-

“जो इलाहाबाद छोड़ कर गया है

वह प्रयागराज नहीं लौटेगा।

लौटेगा तो इलाहाबाद लौटेगा।

..........................

कहीं पर कुछ भी लिख दिया जाए

पर दुखी मत होना।

सुबह जब ट्रेन पहुँचेगी इलाहाबाद जंक्शन

बगल बैठा मुसाफ़िर उठाएगा

और बढ़ जाएगा इतना कहते हुए

‘जग जा भाई, आ गया इलाहाबाद’( पृ.सं.102)

वो ये कहते हुए रुचि भल्ला की ताज़ी कविता याद करती है कि रहती वह पलटन, महाराष्ट्र में है, लेकिन इलाहाबाद उसके अंदर कुछ इस कदर घूमता है कि वह कह उठती है-

जब तक जीती हूँ

इलाहाबाद हुई जीती हूँ

जब नहीं रहूँगी

इलाहाबाद हो जाऊँगी मैं ( पृ.सं.79)

ममता कालिया को इस बात पर ताज़्जुब होता है कि शहर के नए नामकरण पर कवियों ने इतनी जल्द, इतनी भावभीनी प्रतिक्रिया जतलाई लेकिन इस बात को लेकर अफ़सोस भी जतलाती हैं कि गद्य-लेखक ठस्स के ठस्स बैठे रह गए। गद्यकारों की शिथिलता से उपजी इस शून्यता को अपनी उस कामना से भरती हैं जहां फ़िराक़ की मौज़ूदगी है और वो जैसे कह रहे हों- ‘यह क्या बदतमीज़ी है, शहर के नाम क़मीज़ों की तरह नहीं बदले जाते।’ बेधड़क बोलने वालों से ही शहर का कलेजा नापा जाता है( पृ.सं.103)। किताब की ये वो पंक्तियां हैं जहां हम उस रेशे को एकदम साफ, झकझक और एकदम निपट अंदाज़ में देख पाते हैं जिसकी वज़ह से बम्बई के छूटने की क़सक में सत्तर के दशक में इलाहाबाद आयी स्त्री पूरी तरह फिदा हो जाती हैं। उनके इस फ़िदा हो जाती हैं। और तब उसके आगे 370 रानीमंडी का वो बेढ़ब, बेतरतीब, चूहों, चीटिंयों और बिल्लियों की परेशानियों के बीच टंगा-फंसा, मुडी-तुड़ी, घिसी फाइलों सा वो घर जीने, अनुभव करने और अब स्मृतियों के सबसे सुंदर कोने की शक़्ल में पूरी किताब में मौज़ूद रहती है। ये घर आगे चलकर दूकानों में तब्दील कर दिए गए लेकिन उसके भीतर की एक-एक गतिविधियां, प्रसंग और जद्दोजहद यहां दर्ज होती चली जाती हैं। इन चंद पंक्तियों में वो शहर के उस मूल चरित्र को सामने रखती हैं जो कि भूगोल की कक्षाओं में राजनीतिक या प्राकृतिक नक़्शे में खोजे नहीं जा सकते। हां यह ज़रूर है कि इस किताब के ज़रिए आनेवाले समय में इलाहाबाद के बारे में नए सिरे से पढ़ाया जा सकेगा। यह शहर विपन्नता को वैभव और ग़रीबी को गौरव मानकर अपनी सर्वहारा शक़्ल लिए जिस अकड़ में जाता है, उसके आगे प्रशासन को कई बार हाथ जोड़कर बहनजी-माताजी कहकर स्थिति सामान्य बनाए रखने के अलावा क़ायदे से कोई और काम नहीं रह जाता(पढ़िएगा कुंभ मेला प्रंबंधन प्रसंग )। इस शहर में तीन नदियों का ही संगम नहीं बल्कि भाषा, मिज़ाज और अंदाज़ का भी समागम इस सहजता से होता आया है कि प्रतिकूलता पैदा करनेवाली कोशिशों की पहचान बड़ी आसानी से की जा सकती है। वो लिखती हैं कि यह सत्ता के पक्ष का नहीं, विपक्ष का शहर है। लोकतंत्र के लिहाज़ से देखें तो कहीं ज़्यादा संभावनाओं से भरा, अवसरहीन और लद्दड दिखने के बावज़ूद ज़िंदा, धड़कता हुआ शहर।

शहर में जीने का कोई तयशुदा फॉर्मूला नहीं होता। व्यवस्थित रूटीन में जीने और सुबह-शाम दौड़ लगाने को यदि फॉर्मूला समझकर अपना लिया जाय तो ज़िंदा दिखता हुआ शहर इंसान के भीतर एक मलवे की शक़्ल ले लेता है। शहर में जीना तभी संभव हो सकता है जब हम बने-बनाए फॉर्मूले को तोड़ते चलें। यह किताब शुरु से आख़िर तक इस फॉर्मूले को तोड़ती हुई शऊर को अपनाते जाने का बयान है। जो और जैसा तय करके हम शहर में साजो-सामान लेकर दाख़िल होते हैं, शहर पहला काम उसे तितर-बितर करने का करता है। आप तितर-बितर होते हुए भी शहर को अपना लेते हैं तो शहर आपके भीतर ज़िंदा धड़कने लग जाता है। ममता कालिया ने अपने, अपने दोनों बच्चे, रविन्द्र कालिया, चाईजी(ममता कालिया की सास) और दर्जनों लेखक, संपादक, पत्रकार, वकील, बुद्धिजीवी दोस्तों के बीच रहकर इस शहर को इसी अंदाज़ में जीती रहीं। बहुत संभव है कि किसी भी शहर को समझने के लिए बाज़ार जो हमें राजनीतिक और प्राकृतिक मानचित्र मुहैया कराता है, वो एक हद तक काम आ जाय। हम मानचित्र के हिसाब से समझ रहे शहर के बारे में प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए सवालों के अनुसार उत्तर देने की क्षमता हासिल कर लें और एक मक़ाम भी हासिल कर लें। लेकिन बात जब उस शहर में और उस शहर को जीने की आती है तो हमें दो और मानचित्र तैयार करने होते हैं और यह मानचित्र अपनी सुविधा-असुविधा और मिज़ाज से बन पाते हैं। ममता कालिया अपनी तरफ से जो मानचित्र तैयार करती हैं वो एक तो है मानवीय संबंधों की गर्माहट और दूसरा कि अभाव के बीच का सौन्दर्य खोज लेने, विकसित करने और उनमें समा जाने की कला। मैंने हिन्दी लेखक समाज की जिस कलह, किच-किच और आपनी खींचतान से गुज़रने पर घबराहट होने की बात दोहरायी, ममता कालिया उन प्रसंगों और संदर्भों जिनमें कि हवा देने की भरपूर गुंजाईश है, उनके भीतर के नकारात्मक घेरे को तोड़ती हुई, उनके बीच संभावित उर्जा हासिल करती चली जाती हैं। उनके ऐसा करने से वो सारे प्रसंग हमारे भीतर नकारात्मकता पैदा करने के बजाय उस थिरेपिस्ट की नसीहतों जैसा असर करती हैं जिसका काम ही होता है जीवन के सुंदरतम पक्षों को देखने की तरह मोड़ते रहना।

इस कड़ी में कितने लेखकों, पत्रकारों, बुद्धिजीवियों की चर्चा आती हैं और उनके ख़ुद के भीतर कितने अन्तर्विरोध और विसंगतियां हैं लेकिन जब वो सारे प्रसंग शहर को शक़्ल देने की भूमिका में आती हैं तो वो यही लिखती हैं कि “इलाहाबाद बुद्धिजीवियों का शहर है। यहां मन लगाने को बतकही, बैठक, पुस्तकें और गोष्ठियाँ हैं। इन चार नियामतों का खुलकर स्वागत किया जाता है।”(पृ.सं.129). और तब किताब के मध्य में आकर भी पीछे और आगे के बचे हुए पन्ने को अलग-अलग थीम के साथ इस शहर को परिभाषित करने की स्थिति में आने लग जाते हैं-

इलाहाबादः दानिशमंदों का शहर

शहर जो सर्वहारा की शरणस्थली है

प्रकाशन संस्थानों का शहर

जहां हर दूसरा बाशिंदा अपना अखबार-प्रेस चलाना चाहता है

बाहों में खेलती हैं-हिन्दी,उर्दू और अंग्रेजी एक साथ

शहर जो सर्वहारा की अकड़ में जीता है

दुखान्त प्रेम कथाओं का शहर

प्रतिरोध के स्वर का शहर

चंगे-चटोरे और गलियों का शहर।

ये सब करते हुए विश्वविद्यालयी ढांचे के हिसाब से कब आप इतिहास, साहित्य, पत्रकारिता, उर्दू, अंग्रेजी, दर्शन और कला के विविध विभागों से पीएच.डी. करने की योजना बनाने लग जा सकते हैं, यह किताब आपको उसके लिए पन्ने दर पन्ने “पुश” करती है। जिन शहरों पर नागरिकों को विकास के नाम पर क्रूर उपभोक्ता में बदलकर रख देने के आरोप लगते रहे हैं, ये किताब आपको खींचकर सही अर्थों में शहरी और सहज अंदाज़ में नागरिक बनने की सलाहियत देती चलती है और दिलचस्प बात यह कि इश्तहारों और विज्ञापनों की नगाड़ेबाजी के दौर में बिना घोषित तौर पर कुछ भी बताए हुए ही। ममता कालिया बेमन से ख़ुद को दिल्लीवाली मानती हैं। पिछले कुछ वर्षों से गाज़ियाबाद में रहते हुए भी वो इलाक़ा उनके भीतर धड़कता नहीं, उसका स्पंदन वो महसूस नहीं कर पातीं, इसकी वज़ह यही है कि वो अपने जिन मानचित्रों के साथ इलाहाबाद को जीती रहीं, इस दोनों शहर ने ऐसा मानचित्र उनके भीतर बनने नहीं दिया। मुझ दिल्ली के इस आश़िक को यह बात थोड़ी असहज करती है। हम वापस से अपने संबंधों, घरों और बेहिचक चढ़ जानेवाली सीढ़ियों को दोहराते हैं और ख़ुद से सवाल करते हैं- क्या दिल्ली पर किताब लिखते हुए मैं पंक्ति-दर-पंक्ति हमारी दिल्ली(कांग्रेस के विज्ञापन मेरी दिल्ली, मैं हू संवारू से अलग ), हम और हमारी दिल्ली, हम दिल्लीवाले...जैसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं जैसा बे-तकल्लुफ़ होकर ममता कालिया इलाहाबाद को संबोधित करती हैं ? आख़िर मानवीय संबंधों और अभाव के बीच सौन्दर्य के मानचित्र के बिना शहर में रहा तो जा सकता है लेकिन उसे जीया कहां जा सकता है ?

मैं व्यक्तिगत तौर पर इस किताब को इस सिरे से भी पढ़ता गया कि जब पहले शहर के प्रेम के छूटने के बावज़ूद उसकी कशिश रह जाय तो उस शहर की गति को दूसरे शहर से हुए प्रेम की भाषा की तरफ मोड़ देना चाहिए। आख़िर ममता कालिया ने भी तो यही किया। बम्बई के छूटने की क़सक को किनारे रखकर उसकी कशिश इलाहाबाद प्रेम के लिए व्यक्त भाषा में चीनी-पानी की तरह घोल देती है। यह आप पढ़ते हुए महसूस करते हैं कि किताब का बड़ा हिस्सा जहां लॉकडाउन के दौरान लिखी गया है, जिन दिनों बाक़ी शहरों की तरह मुंबई( पहले बम्बई) भी बंद है लेकिन उसकी गति, बारम्बारता और “दिल पे मत ले यार” का अंदाज़ भाषा में बना-बचा और मौज़ूद रह जाता है। मेरी आस्था की तरह बम्बई की कशिश भाषा-प्रवाह की ओर मुड़ जाती है।

(लेखक दिल्ली के एक कॉलेज में प्राध्यापक हैं। मीडिया-विश्लेषक के रूप में मशहूर हैं। इश्क कोई न्यूज नहीं और मंडी में मीडिया उनकी दो चर्चित किताबें हैं।)

नोट: यह लेखक के निजी विचार हैं। द फॉलोअप का सहमत होना जरूरी नहीं। सहमति के विवेक के साथ असहमति के साहस का भी हम सम्मान करते हैं।